以前的文章里,老唐多次谈到格雷厄姆有个经验「股票的买点为收益率高于无风险收益率的两倍」,同样,巴菲特也延续了这个经验,解释过「如果国债收益率为2%,那么收益率低于4%的企业我们是不会投的」。

这句话的意思应该非常清晰,不需要解释。不过,担心部分朋友逻辑不过关,还是多叮咛一句:投资领域里,不存在“只要……就……”的圣杯,千万不要将这句话误解为「“只要”收益率高于无风险收益率的两倍,“就”可以买。」,它应该理解为一种排除规则,即「当收益率低于无风险收益率的两倍时,不值得买」。

同样,老唐自己也多次阐述过,投资有一个重要原则:市场先生的出价只可利用,不可预测。我们需要坚持「必须有明显的便宜占才与市场先生发生交易」的原则。

这里多次提到一个数据:两倍以上。这个两倍以上到底是一种经验的归纳,还是有科学或者逻辑的支持呢?

从格雷厄姆本人的阐述来看,是一种经验的归纳,是对历史的统计。巴菲特也只是继承和延续了老师的经验。

然而,很巧,这事儿还真有人做过实证研究,而且实证结果和格雷厄姆的经验一致。

不仅如此,研究者还借此获得了2002年的诺贝尔经济学奖,此人就是美国普林斯顿大学的丹尼尔.卡尼曼教授。

卡尼曼教授其实不是一位经济学家,而是一位心理学家,在大学也是教心理学的。心理学研究的是人类的大脑如何工作。

卡尼曼教授获得诺贝尔经济学奖的原因,是他将心理学的研究融入经济学,从而解释了人类在不确定条件下如何作出判断。

1979年,卡尼曼教授发表了一篇论文,题目叫《预期理论:风险条件下的决策分析》,该文后来成为经济学权威杂志《计量经济学》上引用率最高的文章。

论文内容繁琐,数据和实验也很多,老唐没读过,估计也读不懂,咱们直接跳过去说结论。

结论就是卡尼曼教授及其伙伴用大量的实验和数据,证明了人类的大脑有一种损失厌恶的特性。

简单的说,就是挣一块钱带来的快乐,并不能抵消损失一块钱的痛苦。他们的研究结论是,挣1.5~2.5元的快乐才足以抵消亏损1元的痛苦,这种心理特征叫做“损失趋避”。

正因为此,在股票收益率为债券收益率1.5~2.5倍的时候,在普通市场参与者的大脑中,它们才是等价的,才是可以互相交换的。

理性的投资者则正好利用这一点,在对股票做保守估计下的收益率也能超过债券收益率两倍之上时,完成对方眼中的等价交换,从而获得实际的金钱收益。

顺手荐个书:丹尼尔.卡尼曼写过一本很有名的书籍,叫《思考,快与慢》,该书谈到人类大脑思考有两套系统。大致和霍华德.马克斯的《投资最重要的事》一书阐述的第二层思维很相像,感兴趣的朋友可以薅一本。

这个现象,其实另一位诺奖得主,名气更大的保罗.萨缪尔森很早就注意到了。只不过萨缪尔森只刨了一个坑,深挖工作由另一位后生完成,该名后生最终还因此获得2017年的诺贝尔经济学奖,他是芝加哥大学布斯商学院教授理查德.泰勒。

保罗.萨缪尔森是史上第一位获得诺贝尔经济学奖的美国人,1970年得奖的。

萨缪尔森的大名,但凡接触过经济学的应该都是如雷贯耳,号称经济学最后一个通才,凯恩斯主义之集大成者他1948年发表的《经济学》,是全世界最畅销的经济学教科书,翻译成几十种语言,在全球销售上千万册。

估摸着书房里有不少朋友读大学的时候,就读过萨缪尔森的教材——老唐没读过,多年前自己啃经济学的时候,啃的是曼昆《经济学原理》

萨缪尔森这人也好玩,虽然本人讲授的是有效市场理论,但自己的钱却在巴菲特入主伯克希尔不久后就买成伯克希尔的股票,一直持有到2009年去世,而且据说就单持这一只股票。

查理.芒格曾毫无客气地吐槽萨缪尔森:

萨缪尔森的教科书里写的是有效市场理论。说股票的价值就是它的交易价格,没有人能打败股市,对所有号称可以打败股市的投资专家都持怀疑态度,balabala,自己却早早地把钱交给巴菲特。通过成为伯克希尔的股东,萨缪尔森对冲了他的有效市场理论,顺便还发了大财(大意)

芒格的意思是,如果巴菲特成功,萨缪尔森发大财;如果巴菲特失败,萨缪尔森可以宣扬其有效市场理论得到有力的证明。

萨缪尔森的有效市场理论,最终由芝加哥大学商学院尤金.法码教授发扬光大,并因此而获得2013年的诺贝尔经济学奖——Cow,本文诺奖满天飞,好像拿个诺奖跟吃个荷包蛋似的,老唐宣布,绝对不是故意的

虽然该理论被巴菲特鄙视为「如果市场总是有效的,我只能沿街乞讨」,也被索罗斯嘲笑过「现行的有效市场假说理论——所谓的理性选择理论实际上已经破产」,但这丝毫不妨碍该理论成为现代投资组合理论的基石,尤金.法码也因此被称为“现代金融之父”。

回头说让理查德.泰勒教授获诺奖的坑。萨缪尔森挖的是一个什么坑呢?

萨缪尔森说,1963年,他曾询问一位同事:“现在有一个50%的机会赢200元,有50%的机会输100元的赌局,你是否愿意参与?”同事犹豫了一阵,说如果可以玩100次,那就愿意赌。

五五开的概率,赢就赢200,输就输100,很明显是个占便宜的赌局,为什么同事还要犹豫?为什么可以玩100次,同事就愿意玩。1次和100次之间有什么区别?

泰勒及其团队顺着卡尼曼的研究结论和萨缪尔森坑继续深挖。依然是实验和数据跳过,咱们直接说结论:泰勒教授发现人类大脑不仅将赚2元等价于亏1元,而且面对结果的时间越短,痛苦成分越大。

在萨缪尔森坑里,单次游戏一拍两散立刻现出结果,而100次游戏,结果需要较长时间才能知道。因此前者的痛苦程度(若有)远大于后者。

最终,泰勒教授团队推导出一个投资领域的结论(别问我推导过程,老唐没读过原论文,估计也读不懂):投资者持有一项资产的时间越长,同样亏损额带来的痛苦度越小,损失趋避对投资决策的干扰度越小。前提是不要用每天的波动去衡量回报。

换句话说,导致股票收益率高于债券收益率的原因有两个:一个是损失趋避,一个是频繁查看结果。借用近视这个医学名词,泰勒教授创造了一个新的心理学名词:“短视性损失趋避”。

短视性损失趋避就是市场先生之所以乱出价的原因,它也是理性投资者获取市场博弈收益的来源——不仅包括价值投资者,也包括其他克服了“短视性损失趋避”的赢家。

简单的说,就是因为损失趋避心理的干扰,以及不断用最近的市价波动来衡量回报(短视性),市场先生愿意在「①确定赢1元,②80%可能性赢2.5元,20%可能性一无所获」两个选项中选①。

而理性投资者通过克服损失趋避心理,克服使用短期波动衡量回报的习惯,干掉短视性损失趋避,站在市场先生对面去选择②,从而获得博弈收益。

那么,至少要以多长时间的结果来衡量,投资者才可以规避短视性损失趋避,从而理性地衡量盈利和亏损呢?

注意:效用函数为正值,不是说你是盈利的。它的意思是说,持有期不足1年,赚2元的快乐抵消不了亏损1元的痛苦。它代表的含义是你衡量投资回报结果的期限越长,越能够避免短视性损失趋避心理造成干扰。

理解了这个,你就理解了各大论坛上为何有那么多因为股价的下跌,或者只是因为涨的不如其他股票而骂娘、而痛苦、而愤怒的各色人等,因为按照上述研究结果,衡量投资胜败的时间越短,同样亏损额带来的痛苦程度越大,同样盈利额带来的快感越小。

老唐由此联想到:由于科技的发展,人们查看股价的便利度越来越高,这个“短视”已经从过去的以天为单位,缩短为现在的以小时甚至分、秒为单位,因此,我们实际上还可以推导出一个无法验证的结论:今天的炒股人士比十年前或者几十年前的炒股者更痛苦。

至于持有股票时间长短和获利(注意,这个获利说的是客观的金钱数字,前面的效用说的是感受)之间的关系,杰里米.J.西格尔教授在其经典著作《股市长线法宝》里分享过他的研究成果:

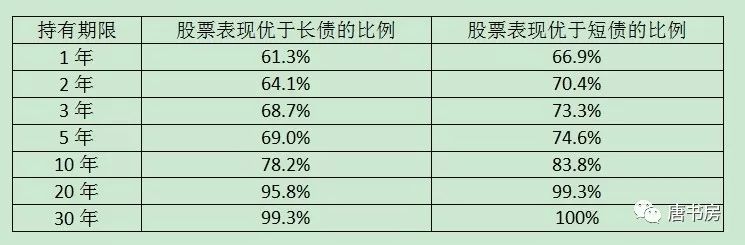

经过对1871年到2012年超过140年的时间跨度里股市数据的统计研究表明,如果以1年为投资周期,股票投资回报率在66.9%的时间里优于短期国债,在61.3%的时间里优于长期国债。

伴随着投资时间的加长,这个比例越来越大,数据如下表:

综合上述二者结论,我们可以这么说,以越长的时间跨度去衡量你的投资结果,你不仅获利的概率更高,而且同样的获利额带来的快感也越强。这才叫一举两得、一箭双雕、一石二鸟,某人为何跳着踢踏舞上班,书房气氛为何这么欢乐,大概也可以从这里得到解释吧。哈哈

我对行为金融学领域一直不太感冒。这套短视性损失趋避理论,咱们权且一听,姑且一乐,顶着诺奖的帽子,总还是有些道理吧!

不管是否认同这套理论,但它也是鼓励我们以更长的时间跨度考虑投资,至少可以让我们更少考虑市场情绪(鬼晓得一年后市场先生究竟是激动呢,还是沮丧呢),达到少瞅傻子的目的,也算是有百利而无一害。你说对不?

周 末 愉 快