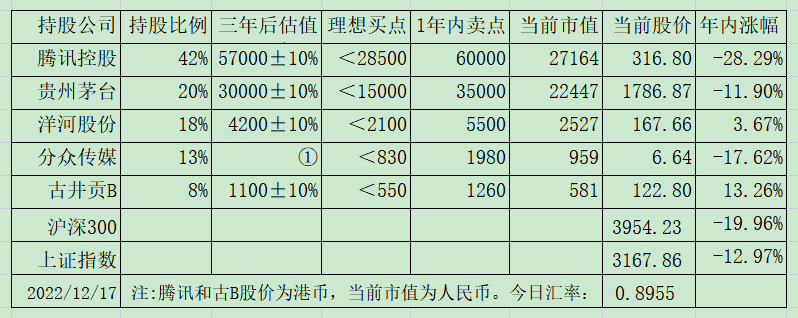

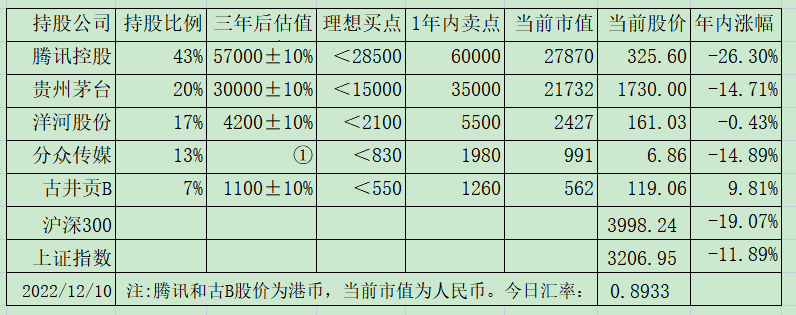

目前持仓:腾讯42%,茅台20%,洋河18%,分众13%,古B8%。

下表除“当前股价”和百分比之外,其他科目单位为人民币亿元。

注:①采用席勒市盈率估值的企业,不估算三年后估值;

②持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下,该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同,而发生小幅变化;

③仓位加总偶尔可能为99%或101%,原因是持股比例为四舍五入数据,例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。

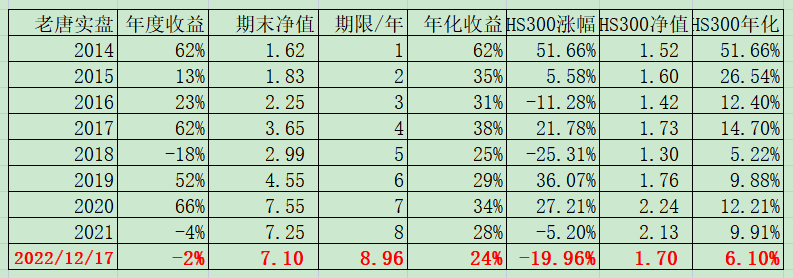

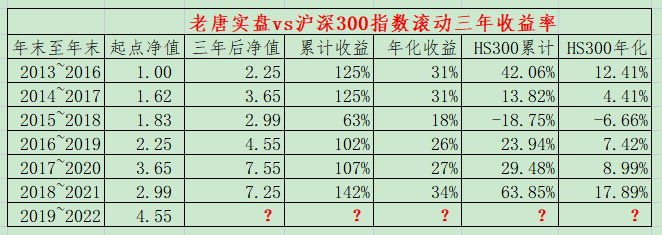

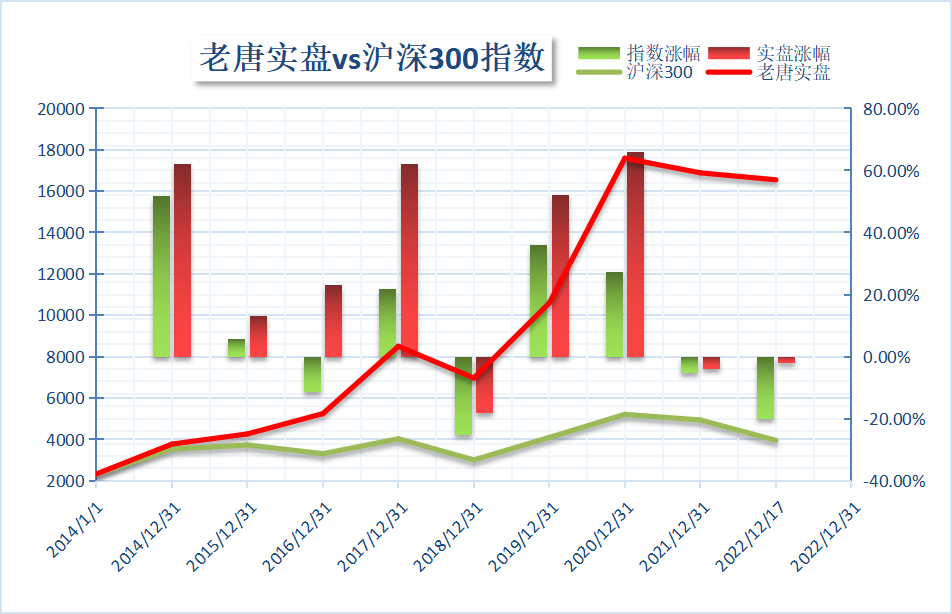

本周沪深300指数下跌1.1%,老唐实盘净值上涨约0.1%。

2022年内沪深300指数-19.96%,老唐实盘净值-2%(四舍五入)。

注①:老唐实盘年度收益率,按基金净值法收益率和资金加权收益率孰低取值,均不含新股收益。

注②:沪深300指数收益未包含成分股现金分红,年化收益率数据略有低估。

加回现金分红的沪深300全收益指数,2013年末收盘为2610.75点,今日收盘5359.54点,8.96年的年化收益率8.36%;同期老唐实盘年化收益率24%。

本文为老唐个人投资记录,文中任何操作或看法,均可能充满老唐个人的偏见和错误。文中提及的任何个股或基金,都有腰斩的风险。

请坚持独立思考,万万不可依赖老唐的判断或行为作出买卖决策。切记切记。

-

-

-

-

仅对持股和交易感兴趣的朋友,读到这里可以退出了。后面是对上述事件的展开,无新内容。

但正因为是网络热点,所以信息处处可见,仅书房小圈子和老唐个人朋友圈里,我就已经读过数十位朋友直播的感染过程、身体体验、药品经验了。

将心比心,我估摸着已经有许多朋友看烦此类信息了,所以,我尽可能简短吧。

第一、此时的彻底开放措施,虽然局面略显混乱,且许多地方出现了短暂的药品及医疗服务的供应不足,但我个人认为方向是正确的,且可能是唯一正确的道路。

后视镜说,最完美的当然是10个月前采用此时的策略。

那时其实已经有大量境内外可靠数据,证明奥密克戎具备感染力超强(防不住)、杀伤力弱(不值得付出巨大代价去防)的特性。

如果10个月前这么做,那我国的三年防疫史就真是秦始皇摸电门–赢麻了。不过,此刻亡羊补牢,好过继续坚持封控。

虽然无论放开还是封控都很痛,但放开是痛快,痛过后有希望快乐;封控是痛苦,痛过后是无尽的苦难。

无论是官媒还是专家,口径转变之快,让很多朋友有种身处玄幻世界的感觉,一时不知道该信谁。这种苦闷我感同身受,完全能够体会。

这些东西列举了也发不出来。幸好时间不久,大家本身也有记忆,无需提示。我们略过算了,说说身边可信的分享供参考吧。

伴随着身边越来越多的感染者出现,所谓的「90%的感染者无症状」之说,已经不是概念之争,就是纯纯的错。

以北京为例,估计就是把所有没发烧的人都算成无症状感染者,有明显发烧、头痛、嗓子痛、肌肉痛等症状的人,占比可能也不止10%。

除了极个别的特例,目前看到的信息,基本都是发烧、某处痛,大都能在三四天时间里缓解甚至消失。

所需药物大体就是:布洛芬或对乙酰氨基酚任选其一即可。二者都能退烧和止痛,总体布洛芬止痛更强,对乙酰氨基酚退烧更强。

据网络信息及部分当地朋友的分享,最早沦陷的保定市已经基本脱离恐慌,正在逐步恢复正常生活。

广州也已经逐步步入正常社会。虽然还没有大报形容的这么热闹,但我个人估计大报只是把下月稿子提前发了。也是真话,来略早的真话。

网上发出声音最大的是帝都,有种“不阳不是北京人”的感觉。

以我认识的小样本北京人,管中窥豹做观察,大部分都阳过了,其中部分已康复。

据说目前去医院的人数,已经显著下降。冲击高峰可能已经过了,后面应该是逐步好转的大趋势,天佑中华

其他城市情况有轻有重。但还是上周那句话,估计除了个别天赋异禀的人之外,我们绝大部分人最终可能都会感染。

不过,这毕竟是病毒,我不太信钟大爷前天说的「感染一次奥密克戎后,体内会产生抗体,等于打了一次疫苗,一年内再次感染的比例非常小。」

个人觉着还是能防则防,能推迟感染尽量推迟感染,能不感染尽量不感染,不去蹭这个「免费疫苗」为上。

这周二,孙春兰副总理说「把(疫情防控的)工作重心从防控感染,转到医疗救治」,周四卫健委新闻发言人米锋重复了这个说法。

周五新华社发布的重磅长文里,肯定了近期的一系列措施是「有序推进」的。

我们基本可以肯定,虽然自政策大转向以来,一号从未在任何场合亲口肯定过这些措施,但国家的全面开放、回归正常态,已经是不可逆转的大局。

关心挣钱,关心消费,关心股票,关心成华区的大瓜小馒头……这些才是俗世最美的烟火味道。

据路边社谣传,说上面对强刺激有分歧。一派认为要赶紧刺激,否则代价将会很大;另一派认为管控完全放开后,自发的补偿性消费及投资就可能带来大幅增长,不宜再刺激。

听着似乎都有道理。只能感慨幸亏决策者不是我,否则头发要愁白。

【继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要加力提效。保持必要的财政支出强度,优化组合赤字、专项债、贴息等工具】这个我理解就是要财政加大支出,增加政府投资的基础建设。

【稳健的货币政策要精准有力。要保持流动性合理充裕,保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配】,相比去年对货币政策要“灵活适度”的表述,这个“精准有力”的用词,看上去很明显是要加大放水力度的。

【着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景。】摆脱疫情阴影,推动消费是2023年的优先工作。

【要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来,从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。依法保护民营企业产权和企业家权益。各级领导干部要为民营企业解难题、办实事,构建亲清政商关系。】这是强调对民营资本的尊重。

【要大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。】这是从打击资本无序扩张转向到支持(互联网)平台企业大发展。

政策变了,舆论口径也跟着变了。在今天于北京召开的《财经年会》上,就有清华大学经济管理学院院长白重恩为垄断平台发声,他说:

“关于垄断数字经济企业,尤其是平台企业,天生就必须规模大,才有生存的价值。

因为一个平台拉入越多的参与者,参与者之间的交易才能更加充分,积累的信息更加有价值,所以平台企业就是要大,越大效率越高,才能为社会做出更大的贡献。

在经济学理论中,大家有一个比较明确的认识,就是不应该限制平台企业的规模,规模大才有效。

但规模大就有可能产生一些对社会不利的影响,我们要分清楚一个企业的规模和垄断地位与垄断行为不同,不应该限制它的规模,而应该抑制它的垄断的行为。”

当然,正如会议指出,这一切都还要【从战略全局出发,从改善社会心理预期、提振发展信心入手】

预期和信心,不是召之即来挥之即去的东西。正所谓“等闲变却故人心,却道故人心易变”,我估计这个心理预期和发展信心,还需要较长的一段时间才能慢慢恢复。

不管方向如何,风大风小,我看了看手头的持股企业,至少没有逆风的

茅台、洋河、古井,符合扩大内需的大方向;分众是助力企业挖掘国内需求的小帮手;小企鹅,引领发展、在国际竞争中大显身手的平台企业,舍我其谁?

也不知道是不是情人眼里出西施?总之,对于挨惯打的,没发现新的打压,那就算咱们的利好

另外还有一些和房地产、新能源、招商引资、外贸出口有关的东西,和咱们无关,跳过。

茅台股东大会无悬念通过了特别分红方案。这只是流程,没啥可说的。

这笔分红实施后,茅台上市以来现金分红就达到1760亿了。

2001年茅台上市时,合计出资20.4亿(31.39元/股,认购6500万股)拿下茅台公司26%股份(发行后总股本2.5亿股)的所有股东,在2006年股改收到大股东赠送的股改对价(10送1.2股)后,占比提升为29%。

这些股东作为一个整体,大致已经从公司获得现金回报约6.35×26%+1754×29%≈510亿元——2001~2005年前合计分红约6.35亿,2006年至今合计分红1754亿(含本次特别分红)。

投入20.4亿,22年现金分红拿回510亿,目前拥有茅台公司29%的所有权,这展示的就是“别瞅傻子、瞅地”的投资过程。

如果你能找到这样的企业,你会担心它股价下跌吗?恐怕欢喜还来不及,对不?

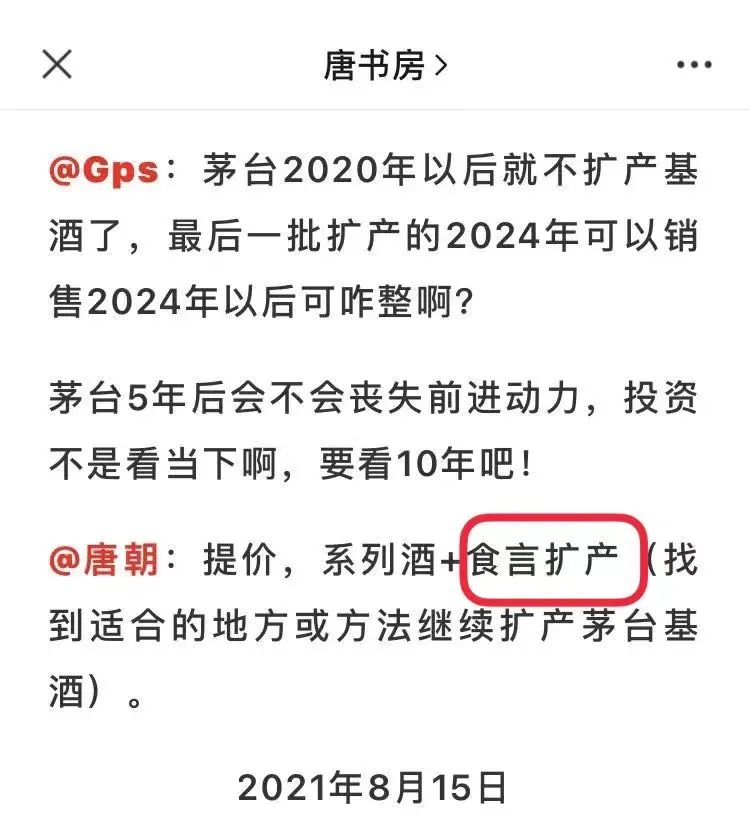

茅台的扩产,我是早有预期的。咱有证据表示不是事后诸葛亮,哈哈。

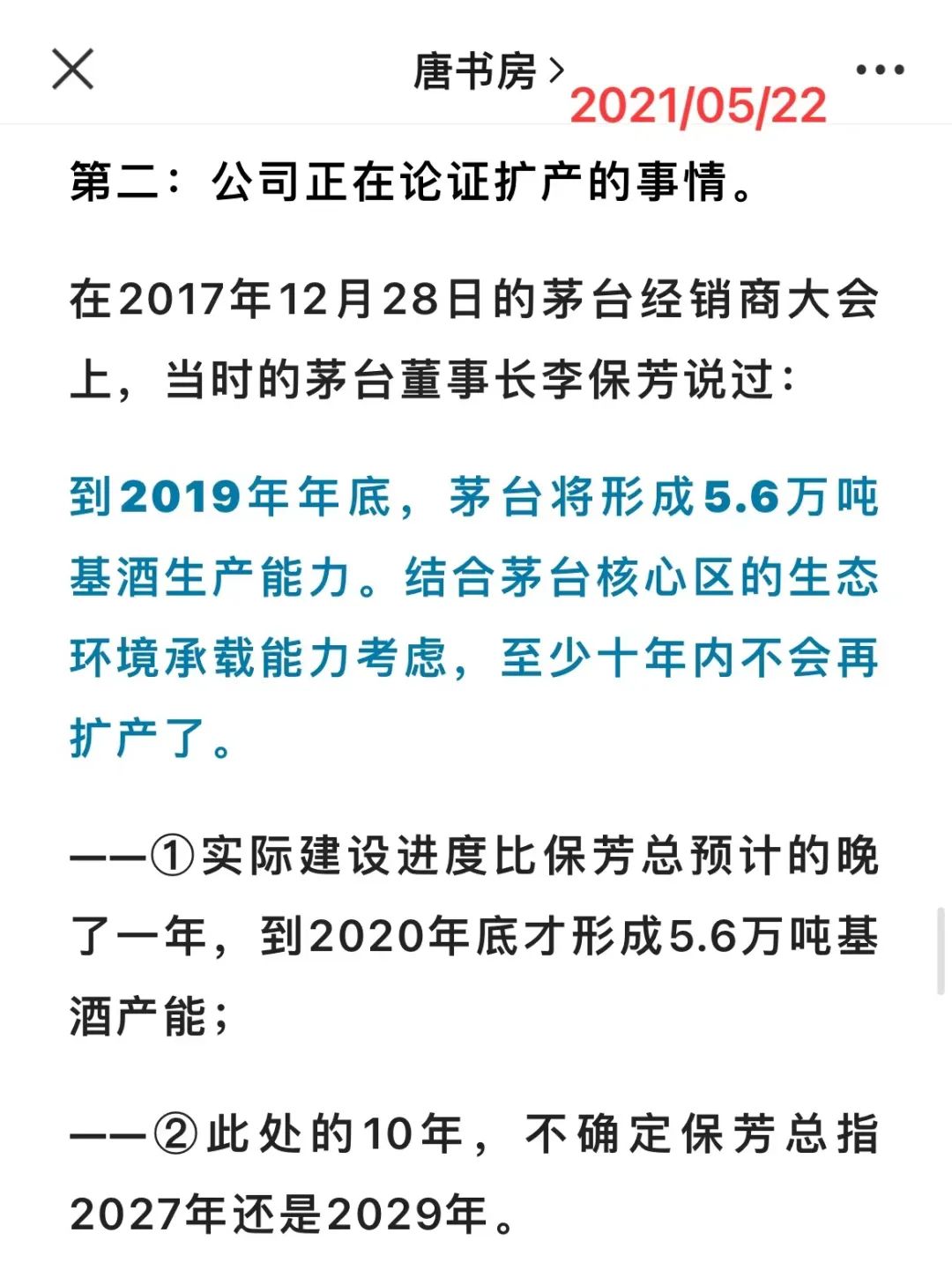

这里的食言,指的是2017年底茅台经销商大会上,李保芳董事长的「至少十年内不会再扩产」之说。

很显然,就在2017年,贵州省及茅台管理层,并没有想到市场对茅台酒的需求这么高。

他们以为5.6万吨投产后,很长一段时间里足够满足市场了,所以不大可能再搞产能扩建。

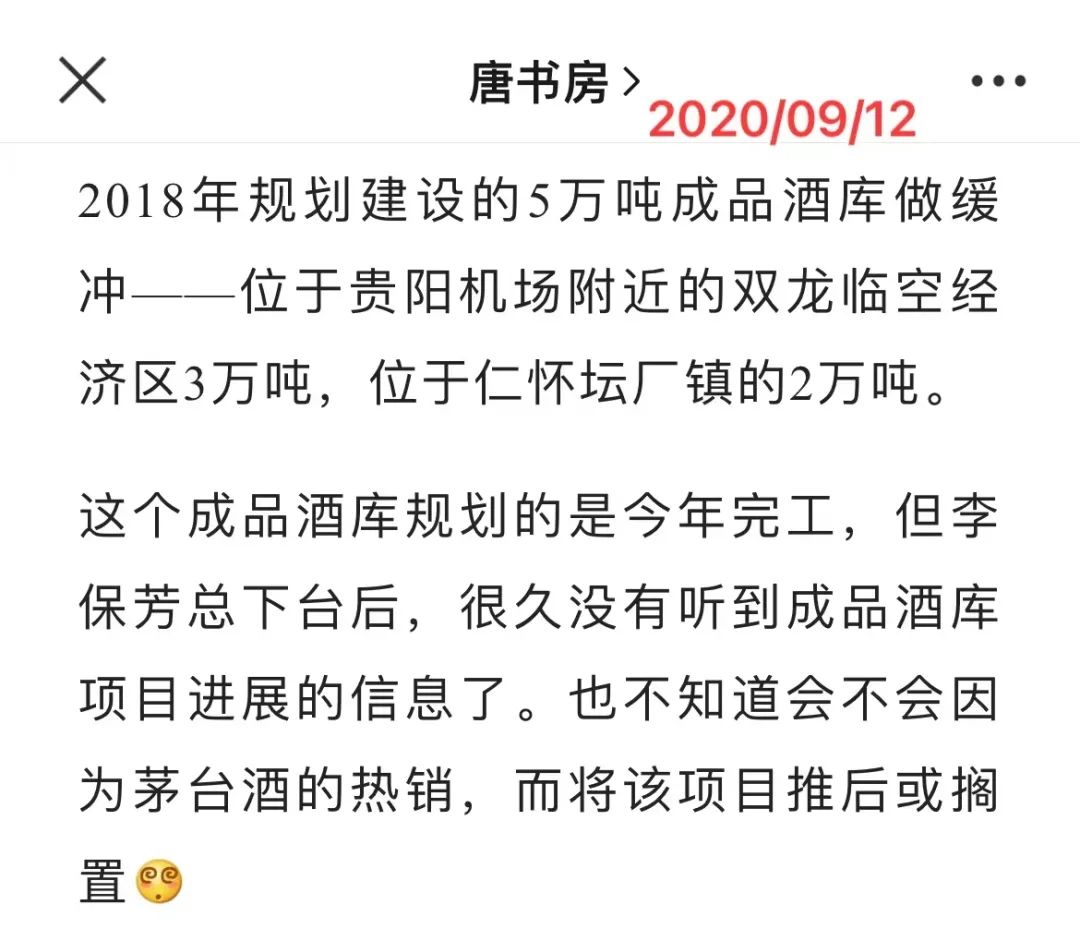

2018年,茅台还规划了5万吨成品酒库,来作为销售不畅时的缓冲。这个成品酒库项目,后来因为茅台酒的供不应求而失去价值,也就不了了之啦。

在市场有强大需求,茅台核心产区有空余土地的情况下,预测公司会“食言扩产”不是啥难事儿。

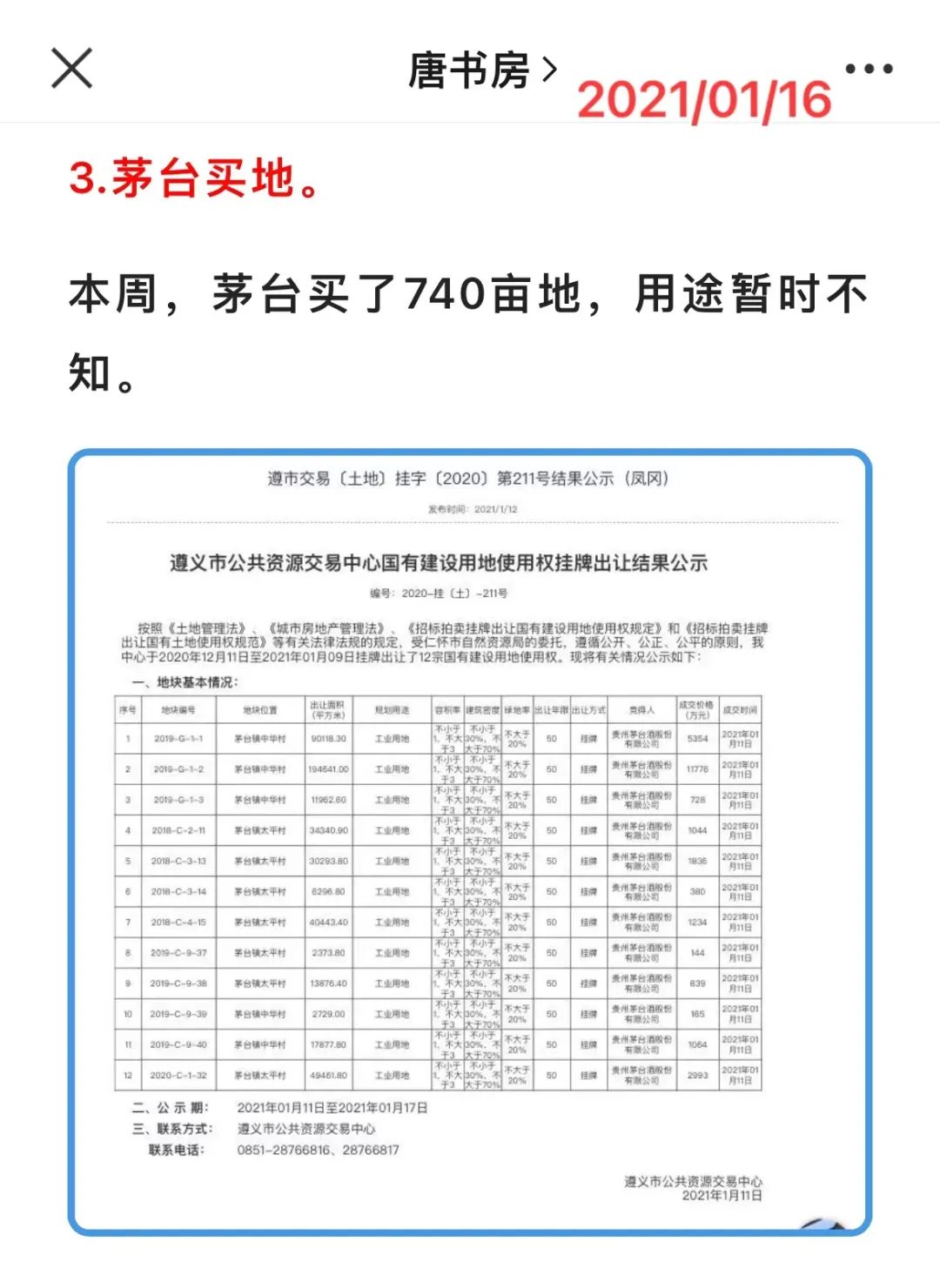

而去年年初,公司在茅台镇中华村和太平村的买地行为,已经漏出了蛛丝马迹(后来还买过一次)。

本周发公告说,计划投资约155亿建设茅台酒“十四五”技改项目,地点位于茅台镇太平村和中华村。

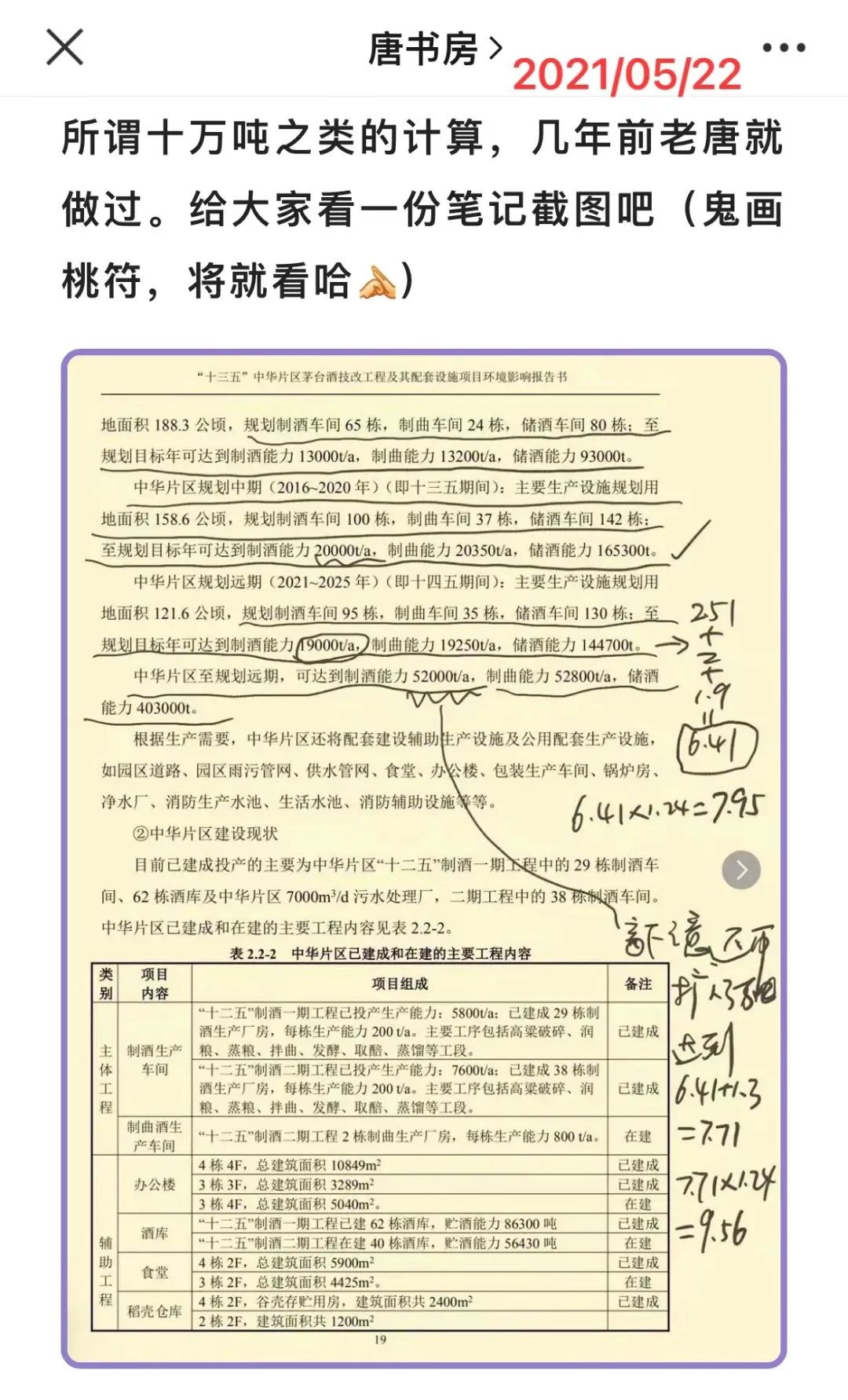

规划建设制酒厂房68栋、制曲厂房10栋、酒库69栋及其相关配套设施。建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年,储酒能力约8.47万吨。

项目建设周期为48个月,公司将根据市场情况和公司实际情况安排投产进度。

实际建设过程中,每年重阳节前完工的制酒车间,都能在当年投产并在次年产出基酒。制曲车间可以调剂,而酒库是可以更晚点的。

所以,这1.98万吨究竟在哪年开始投产,释放多少产能,还要看公司未来披露,此刻猜测意义不大。

大致上说,假如明年开工,按平均分在4年时间里投产预计,即每年约5000吨,那就意味着从2028年开始,就可以逐步释放可售商品酒了。

我个人拍脑袋估计,可能投产速度会比这个稍快,比如每年6500吨,2025年全部完工。

拍脑袋的来源,是猜测这样比较方便2025年总结“十四五”光辉战绩。再问只能装神了,给不出其他证据

至于更远的远景,走一步看一步吧。此刻,贵州省政府和茅台公司自己也说不好,我们就更没有必要瞎猜了。

以往谈产能,都说的是设计产能,这次说的是实际产能。

通常茅台基酒的实际产能要高于设计产能,比如目前茅台酒设计产能就是4.27万吨,但实际产能约5.65万吨。

在不担心新增产能销售能力的假设下,以计划新建实际产能1.98万吨vs已有实际产能5.65万吨,大致可以这么看待这件事:

这是全体股东花费155亿,克隆了一个规模大约是现有茅台1/3大小的酒厂,该酒厂最晚四年后启动生产,大约再有四到五年后开始印钞。

以当下规模的茅台市值2.2万亿为准,这个九年后印钞的“小”酒厂大概能值7500亿吧,只不过还要折现到今天。

以目前无风险收益率3%~4%的市场环境,按两倍风险收益率8%来毛估估,大概能新增当下价值3500亿吧,值一个半涨停板

不过,市场似乎没感觉,本周才涨了3%。不急,耐心等,咱最不缺的就是耐心,相信价值迟早要反应在价格上

茅台基酒需要储藏四到五年后,才能灌装销售的特性,决定了新建产能时,需要配备对应储藏能力(酒库)。

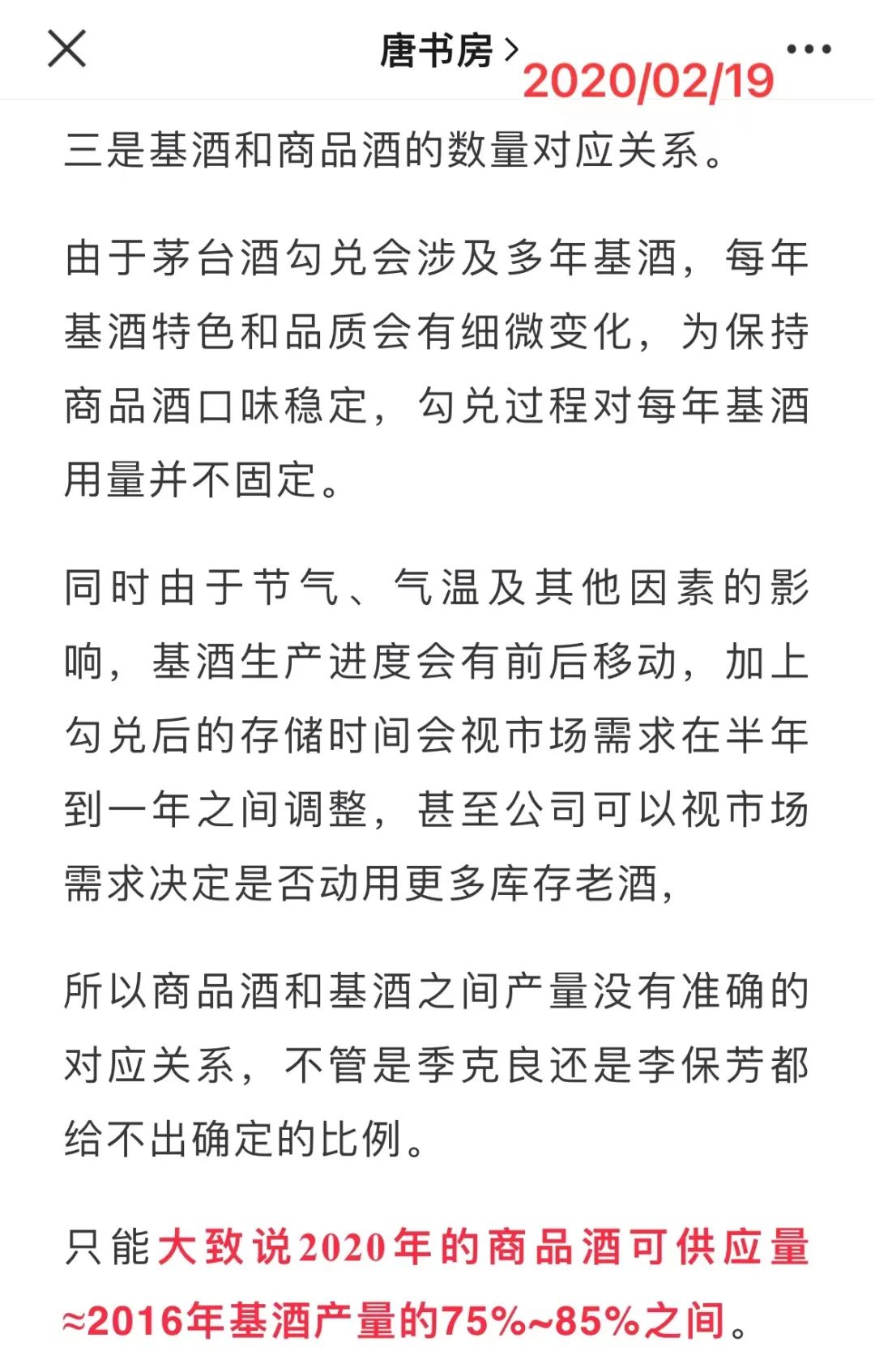

这个四到五年之间,究竟是四年零几个月,是没有准确数字的。

但这次公告透露的,为1.98万吨实际产能,配套建设8.47万吨酒库,或许我们可以瞎猜一下:这个四到五年之间,大约就是8.47/1.98=四年零一个季度??

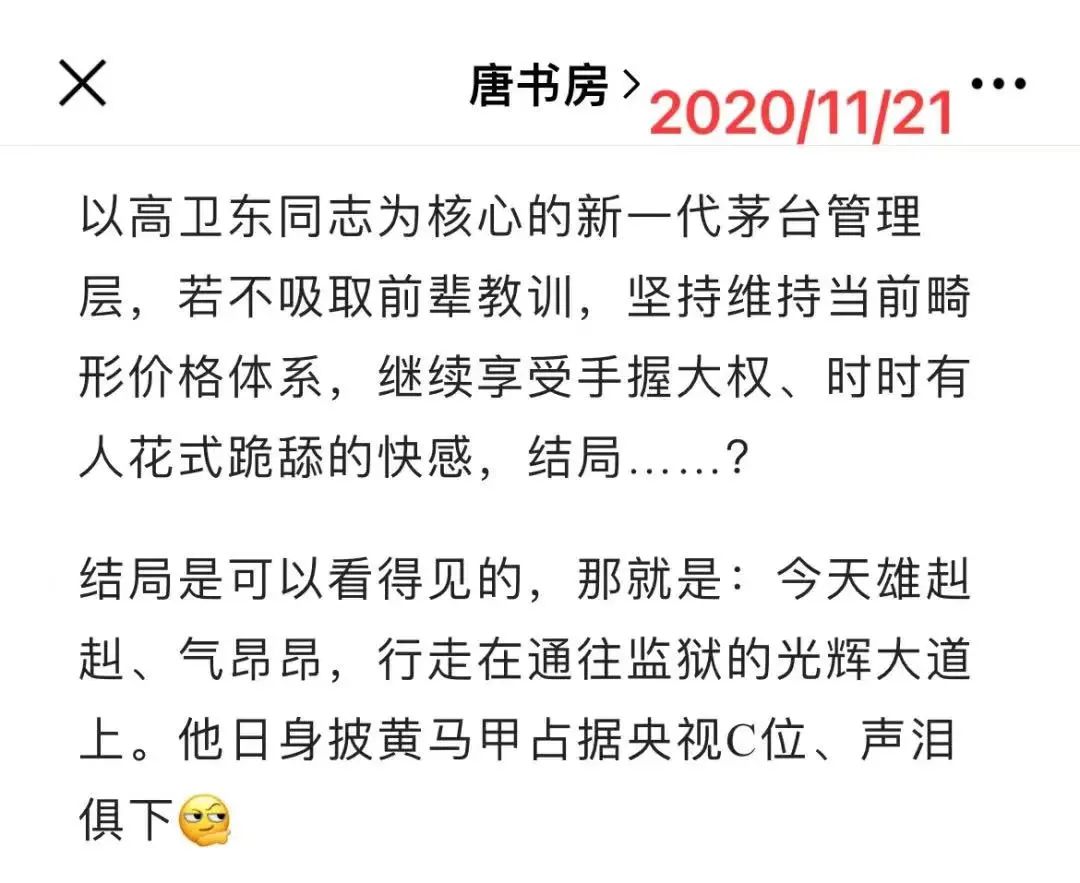

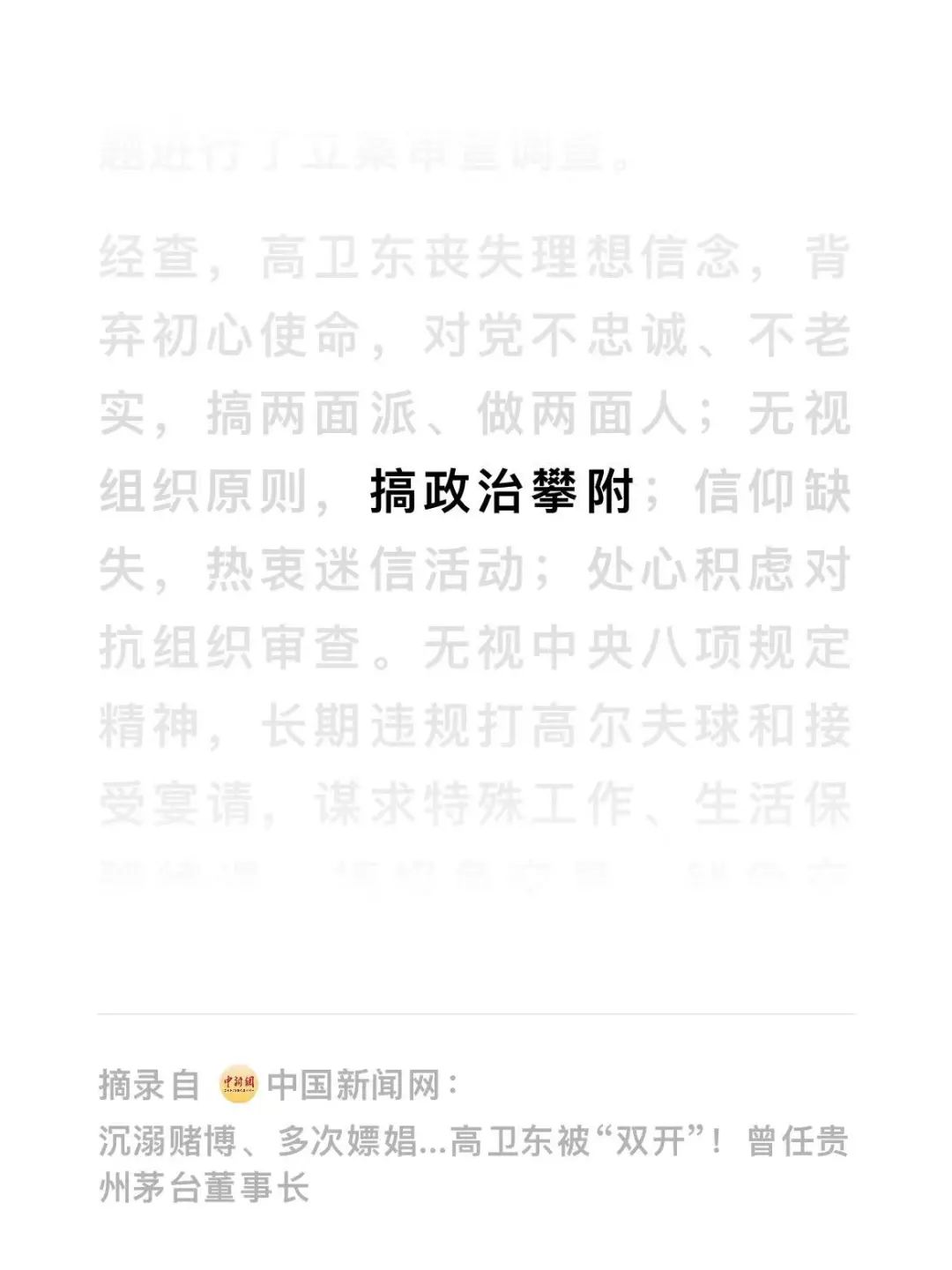

和茅台扩产的好消息一起传来的,是前董事长高卫东入狱的事儿。

以正式通报用词判断,高卫东可能是被更大的萝卜带出来的泥。

这是掌握战略资源“茅台酒”的官员,常见的倒台原因。

书房2021年8月18日的文章彩蛋里,我曾经和朋友们分享过袁氏窝案,是被王X运、王X光这两只“大老虎”带出来的泥。这次轮到高董了。

茅台高管是高危岗位,其根本原因是座下利益空间太大,不可能不招惹“围猎”。

几年过去了,形势没有变。前年在茅台第17位高管入狱时写下的这段话,今天还可以抄送@丁雄军 董事长

小事①:2022年12月9日之前回购的股份,已经于12月16日全部注销。此刻腾讯总股本缩水为95.75亿股(9574629585股)。

小事②:腾讯2022年年度业绩,将于2023年3月23日晚上发布。

美方确认中方配合良好,美方监管人员完全可以在没有中方陪同的情况下,自由调阅和审核资料。中概股被强制退市的时间,确定可以推后一年。

虽然话没说死,但推测上此刻我方能这样配合,大概率这个强制退市雷,其实是解除了。没道理今年配合,明年又改成不配合。

顺带说句无关的:分众回购的法律障碍已经解除,公司随时可以回购了。第一次回购发生次日,需要发公告披露的。

本周跑步四次合计20公里,陪我家领导赏红叶徒步5.5公里。

周六同口径除皮净重83.8kg(175cm),环比上升0.2kg

今晚有摩洛哥vs克罗地亚的三四名之争,而且不需要熬夜,十一点开战。看吗?明晚法国vs阿根廷巅峰对决,也是十一点。