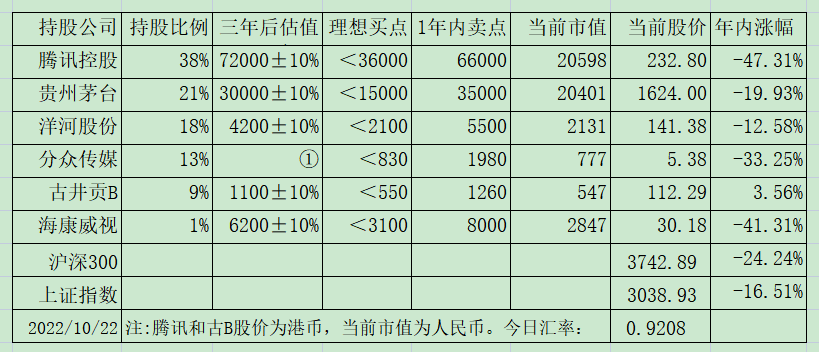

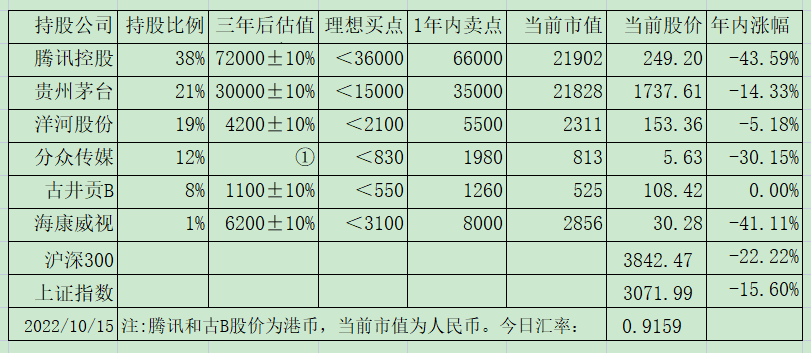

目前持仓:腾讯38%,茅台21%,洋河18%,分众13%,古B9%,海康1%,另有1万股福寿园观察仓不计。

下表除“当前股价”和百分比之外,其他科目单位为人民币亿元。

注:①采用席勒市盈率估值的企业,不估算三年后估值;

②持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下,该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同,而发生小幅变化;

③仓位加总偶尔可能为99%或101%,原因是持股比例为四舍五入数据,例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。

本周沪深300指数下跌2.59%,老唐实盘净值下跌约5.3%,大幅跑输指数。

2022年内,沪深300指数-24.24%,老唐实盘净值-20%。

(本周起新增资金成为拖后腿因素。剔除新增资金影响后的基金净值法计算,年内收益率为-19.3%,计入新增资金后的资金加权收益率为-19.6%。取二者孰低值,四舍五入记录为-20%)。

注①:老唐实盘年度收益率,按基金净值法收益率和资金加权收益率孰低取值,均不含新股收益。

注②:沪深300指数收益未包含成分股现金分红收益,年化收益率数据略有低估。

加回分红的沪深300全收益指数,2013年末收盘为2610.75点,今日收盘5068.89点。8.81年的年化收益率为7.82%。

本文为老唐个人投资记录,文中任何操作或看法,均可能充满老唐个人的偏见和错误。文中提及的任何个股或基金,都有腰斩的风险。

请坚持独立思考,万万不可依赖老唐的判断或行为作出买卖决策。切记切记。

今天最重要的事情,大家都知道是什么。但作为一个纯洁号,我们不谈这些(我们专注谈钱,谈别的伤钱 )。所以,我们聊点其次重要的事情。

)。所以,我们聊点其次重要的事情。

-

-

-

仅对持股和交易感兴趣的朋友,读到这里可以退出了。后面是对上述事件的展开,无新内容。

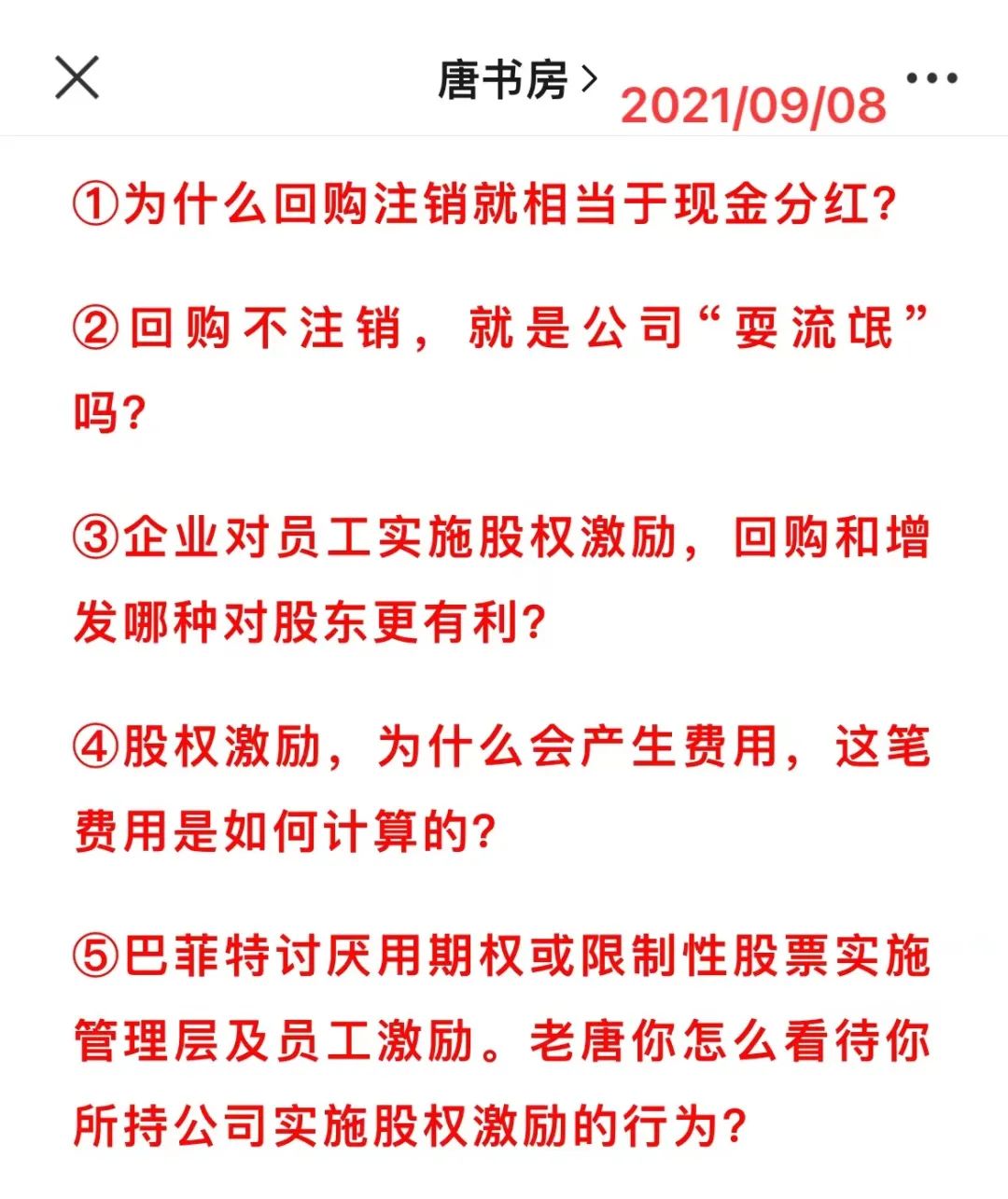

又有两家非控股子公司启动了回购。其中海康已经开始了第一笔回购,分众刚开好专用账户准备实施回购。

海康计划在未来一年时间里,在股价不高于40元之前,动用20亿至25亿元自有资金实施回购。回购股份直接注销。

10月11日已经实施了第一笔回购,最低回购价格28.71元,最高回购价格29.65元,当日回购股份约682万股,动用资金约2亿元。

分众动作稍慢,刚开好回购专用账户。计划未来一年里,在股价不高于7元之前,动用4亿至8亿自有资金实施回购。回购股份将用于公司股权激励。

按照规则,第一次回购后的次日公司需要披露,然后每个月的前三个交易日内披露上月回购情况。大家知道这个规则后,就不会天天关心回购情况了。

所以,此刻我就简单评价海康和分众的回购了,如果不能理解的,去看上面这篇文章就好。

①买入自家公司股票和买入其他处于低估的公司股票是一码事,都是公司利用自有资金的一种投资行为。

我认为目前海康和分众的股票都是低估的,所以公司此刻回购,很好,是有利于股东的行为;

②海康的回购注销,相当于公司拿现金先买入海康威视的股票,然后按比例分给全体股东。这个简单易懂,等同于无股息税的现金分红;

③分众回购然后用于股权激励,相当于公司先将现金换成分众传媒的股票,然后作为员工薪酬的替代品发给员工。

员工的工资水平是市场决定的,这个高或低,值或不值,我们可以评价。但用股票发工资,只是部分替代了现金工资,本身不会损害股东利益,就好像用现金给员工发工资,不是损害股东利益的行为一样。

这条不仅适用于分众这种回购用于股权激励的情况,也适用于腾讯等互联网企业普遍流行的直接发新股(或股票期权)激励员工的情况。

④估值够低的时候,自然而然就会吸引买家,其中公司自己也是被吸引的买家之一。比如今年前三季度,深沪两地已经有509家上市公司实施了股份回购,实际回购金额1037亿。

对于持续创造真实净利润的公司而言,股价低迷的时间越长,回购给股东带来的利益越大。当然,这需要有前提,就是你没有中途被迫卖出。

无论是心理原因还是资金需求原因,中途被迫卖出了,股价低迷对你就没有利益,只有伤害。

回购对股价的影响,只是影响股价千万个因素中的一个。

它可能导致股价上涨,也可能导致股价下跌(比如年内1037亿回购,也没挡住股市下跌),和大股东减持可能造成股价下跌,也可能造成股价上涨一样,都不值得特别关注。

由于茅台业绩几乎是明牌,都是提前可以预测的数据,而且上周茅台还刚发过业绩预告,书房也分析过相关数字了。

所以三季报短短几页纸,实际上没什么可以再聊的。值得看一眼的数据就三个:

①酱香系列酒实现营业收入125.4亿元,与去年全年125.9亿的营收数据几乎持平。

系列酒的高增长确定无疑,而且由于系列酒暂时无量可放,今年的增长将主要由提价实现,净利率还会进一步提高(据报道说系列酒的产能扩建项目这次是真完工了,明年可能系列酒基酒产量可以到6万吨左右,2025年可以实现可售商品酒的大放量)。

茅台酱香系列酒的净利润,已经超过古井贡酒(营收基本持平),单独作为一家公司来看的话,已经可以排在茅五洋老汾之后,坐上白酒上市公司“钞”能力老六了。可喜可贺。

②“i茅台”数字营销平台,实现营收约85亿元。半年报是44亿,意味着第三季度是41亿。

需要注意的是,i茅台平台是2022年3月31日上线的,所以半年报数据其实也只是第二季度单季数据。这意味着i茅台平台,大体就是一个季度创造不含税营收40多亿的样子。

③三季报合同负债超过118亿,比半年报数据高出约22亿元。

还是那句话,茅台的业绩是明牌,今年归母净利620±10亿范围。明年看提价,如果仍然不提价,大致可以看720亿上下;如果提价,根据提价幅度再做估算。

当下市值20400亿,对应2022年利润数据约33倍,对应明年净利润约28倍,对未来股价完全无判断的情况下,是否值得用等额现金去换,或是否可以继续持有?

因为每个人的波动承受能力不同,资金性质和需求不同,决定也不会相同。这需要自己决策。

不考虑汇率因素,年内跌幅已达47.3%,即使考虑汇率因素,年内跌幅也高达40.6%。

如果年底就收在这里或者更低的位置,今年将是腾讯上市19年来,跌幅最大的一年。

2021年12月31日,老唐持有37%的腾讯,为实盘第一大仓位。此刻持有38%的仓位,依然为实盘第一大仓位。

虽然持有比例只增加了一个百分点,但此刻的持有股数是去年12月31日的1.5倍有余。也就是说增加了50%以上持股,市值占比却仅仅提升了一个百分点左右,其他的哪儿去了?答案是被跌掉了。

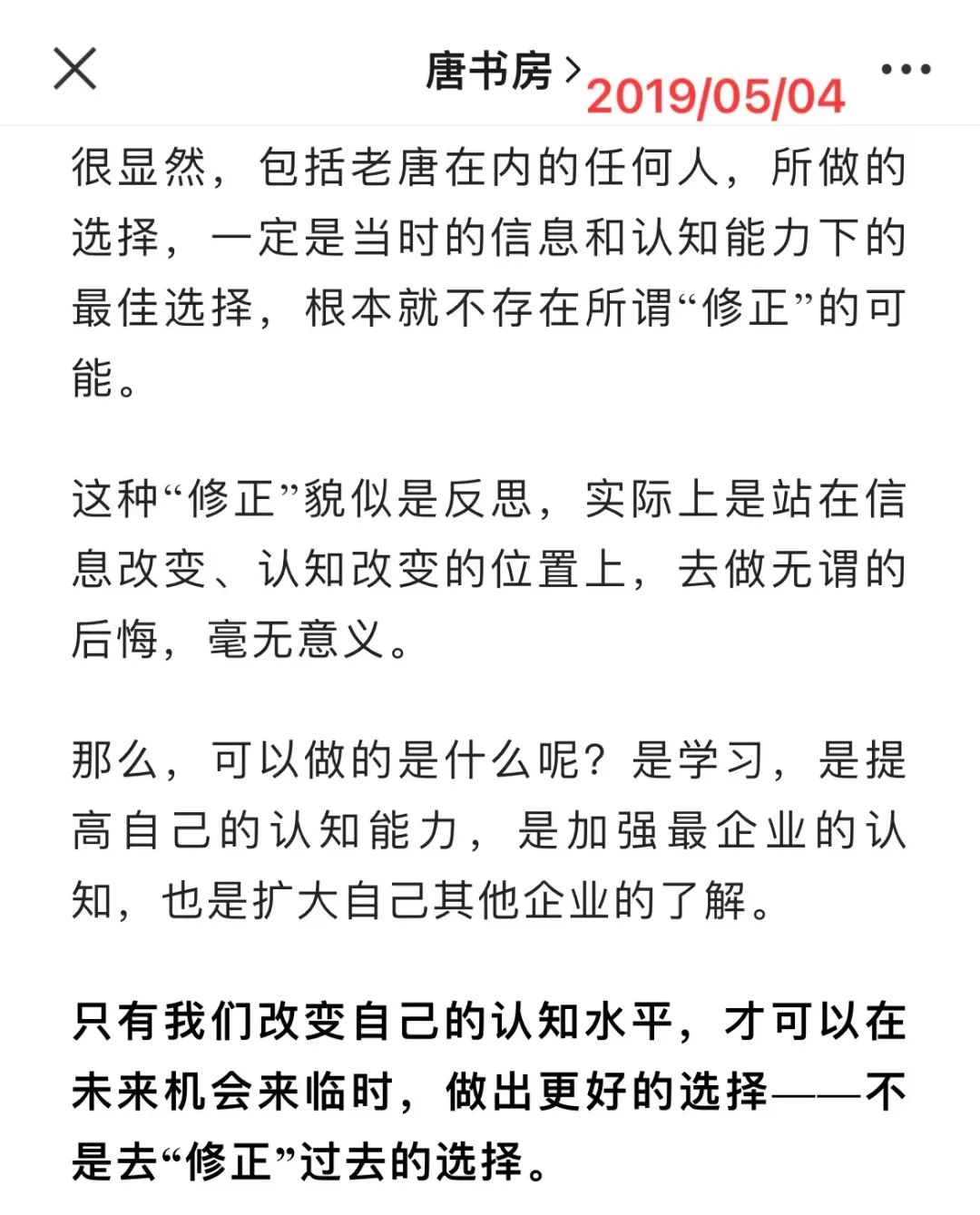

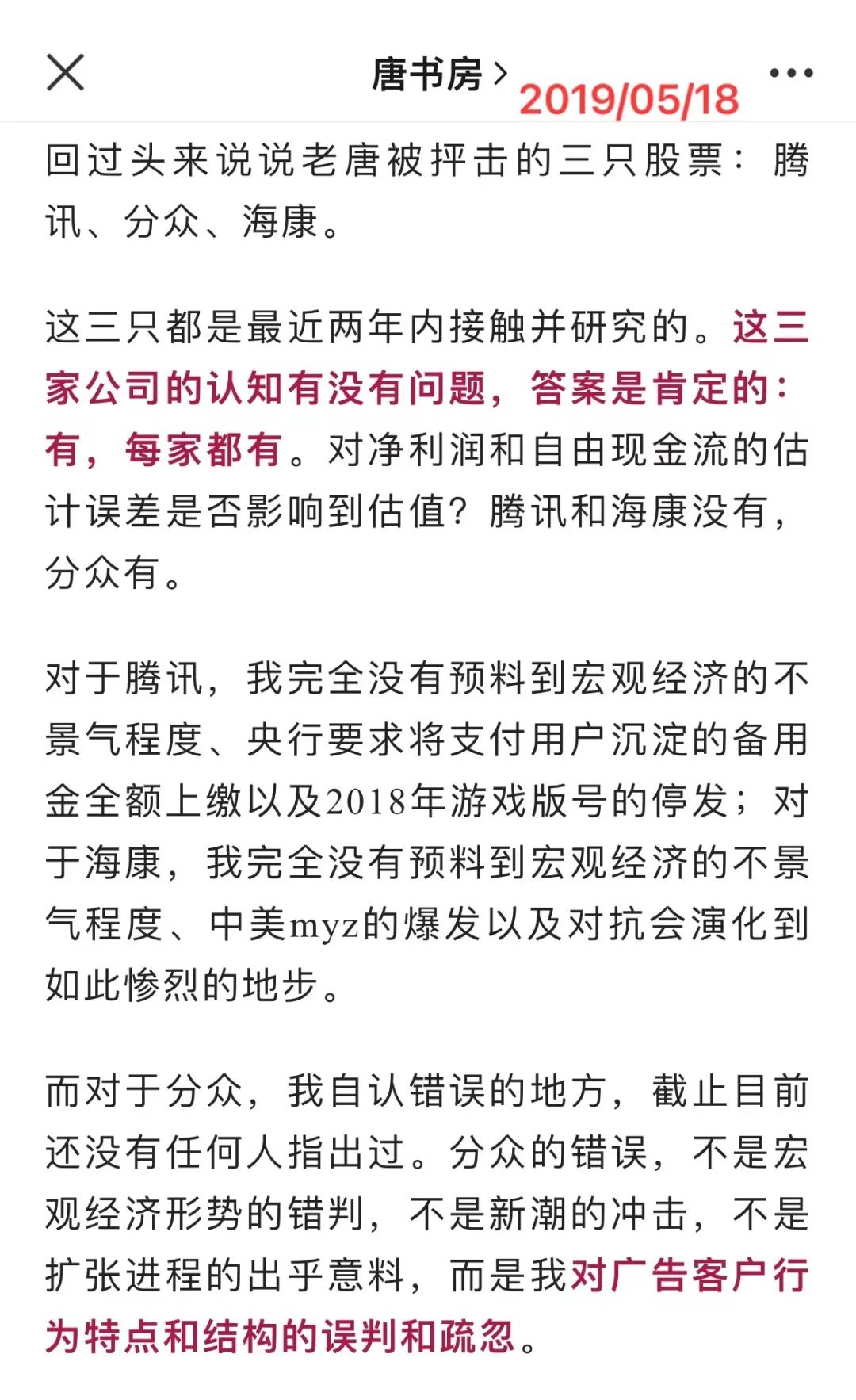

每逢老唐持股大跌的时候,永远会有一种声音来质问老唐:你有没有反思?你有没有发现你的投资体系里有哪些需要修正的地方?——哈哈,莫名地还有一种遇到小学班主任的感觉 反思一定是有的,但体系的修正真没有。正如2019年内我这个回复:

我的所有决策,都是在当时的信息和认知能力下的最佳选择,不存在所谓“修正”的可能。可以思考的是什么呢?是对企业的认知。

每挨一次打,就提升一点认知,下次遇到同类决策的时候,让自己有能力做出更优秀的选择。而不是因为意料之外的事情发生了,去后悔自己当初“要是我当时XXOO就好了”。

老唐水平一般,但有个好处,喜欢对的清楚,错的明白。

正因为自认水平相当一般,所以不需要死鸭子嘴硬,去维护什么永远正确的人设,也不讳言自己看错或看漏的东西——但不会在没有认识到错误时,去迎合舆论而认错

反思一定是有的,但体系的修正真没有。正如2019年内我这个回复:

我的所有决策,都是在当时的信息和认知能力下的最佳选择,不存在所谓“修正”的可能。可以思考的是什么呢?是对企业的认知。

每挨一次打,就提升一点认知,下次遇到同类决策的时候,让自己有能力做出更优秀的选择。而不是因为意料之外的事情发生了,去后悔自己当初“要是我当时XXOO就好了”。

老唐水平一般,但有个好处,喜欢对的清楚,错的明白。

正因为自认水平相当一般,所以不需要死鸭子嘴硬,去维护什么永远正确的人设,也不讳言自己看错或看漏的东西——但不会在没有认识到错误时,去迎合舆论而认错 比如2019年5月,腾讯、海康和分众已经广泛地遭受过一次质疑了。当时我就坦然地承认自己有看错的地方,并分别谈了它们的影响:

以2019年5月18日(周六)文章当日股价为基准,忽略现金分红,仅论股价涨幅,也都在未来一年半出头的时间里,实现了翻倍以上的涨幅:

从2019年5月18日到2021年1月末,腾讯上涨112%;海康上涨151%;分众上涨131%——加回现金分红后的实际涨幅,还要略大一点。

其中海康实现了高点清仓(最高股价70.48,清仓均价61.48),分众高点卖掉2/3持仓(最高股价13.19,卖出2/3持股的均价11.8),只有腾讯坐了一趟大型过山车(高点没卖是另一个决策,和2019年5月的买入或持有的决策无关)。

这不是拿来吹嘘老唐做对了或赚钱了——老唐在股市赚钱是常态,不值得拿出来吹嘘

比如2019年5月,腾讯、海康和分众已经广泛地遭受过一次质疑了。当时我就坦然地承认自己有看错的地方,并分别谈了它们的影响:

以2019年5月18日(周六)文章当日股价为基准,忽略现金分红,仅论股价涨幅,也都在未来一年半出头的时间里,实现了翻倍以上的涨幅:

从2019年5月18日到2021年1月末,腾讯上涨112%;海康上涨151%;分众上涨131%——加回现金分红后的实际涨幅,还要略大一点。

其中海康实现了高点清仓(最高股价70.48,清仓均价61.48),分众高点卖掉2/3持仓(最高股价13.19,卖出2/3持股的均价11.8),只有腾讯坐了一趟大型过山车(高点没卖是另一个决策,和2019年5月的买入或持有的决策无关)。

这不是拿来吹嘘老唐做对了或赚钱了——老唐在股市赚钱是常态,不值得拿出来吹嘘

,而是说,要求反思的质疑,大部分是跟着股价波动涌来的,不值得重视。

这两天,网上流传着一张知名中概股自高点至今的跌幅数据表。

不是一家如此,是一大堆企业均如此,它是系统性风险带来的下跌。

非要反思的话,那就是没想到企业外部环境会恶化到这个程度,是自己预判能力的低下造成的。

但这种反思有价值吗?没有。这种反思就像想明白了:原来我穷的原因,是我没有钱

,而是说,要求反思的质疑,大部分是跟着股价波动涌来的,不值得重视。

这两天,网上流传着一张知名中概股自高点至今的跌幅数据表。

不是一家如此,是一大堆企业均如此,它是系统性风险带来的下跌。

非要反思的话,那就是没想到企业外部环境会恶化到这个程度,是自己预判能力的低下造成的。

但这种反思有价值吗?没有。这种反思就像想明白了:原来我穷的原因,是我没有钱 回到去年一月,以及去年一月至今的每一天,在当时的信息条件下,在当时的市值数据面前,我依然会义无反顾地做出继续持有和继续买入的决策。

就好比此刻,面对当下2万亿人民币市值的腾讯,我依然只会做出有钱就会买入的决策——这与我此刻是浮盈还是浮亏,一分钱关系也没有。

万无一失的投资,只配获得4%的回报。越是事后看优秀的投资,当时一定是恐怖的、危险的、可怕的、充满负面信息的。

我只坚持在符合逻辑的投资体系下重复行动,既是因为最近9年里(更远的不谈,因为没有公开数据),这种重复给我带来了年化22%的满意回报,也是因为我不会其他任何投资方法

回到去年一月,以及去年一月至今的每一天,在当时的信息条件下,在当时的市值数据面前,我依然会义无反顾地做出继续持有和继续买入的决策。

就好比此刻,面对当下2万亿人民币市值的腾讯,我依然只会做出有钱就会买入的决策——这与我此刻是浮盈还是浮亏,一分钱关系也没有。

万无一失的投资,只配获得4%的回报。越是事后看优秀的投资,当时一定是恐怖的、危险的、可怕的、充满负面信息的。

我只坚持在符合逻辑的投资体系下重复行动,既是因为最近9年里(更远的不谈,因为没有公开数据),这种重复给我带来了年化22%的满意回报,也是因为我不会其他任何投资方法 在实盘公开的9年里,我发现过三次“怎么算都像送的”的机会。

今天,我认为2万亿市值的腾讯,是第四次“怎么算都像送的”。

但是,请一定注意,老唐从来只是分享自己怎么想的,怎么做的,从来没有说过我一定是对的。

奇怪的很,这个提示无论重复多少次,都有人看不见

在实盘公开的9年里,我发现过三次“怎么算都像送的”的机会。

今天,我认为2万亿市值的腾讯,是第四次“怎么算都像送的”。

但是,请一定注意,老唐从来只是分享自己怎么想的,怎么做的,从来没有说过我一定是对的。

奇怪的很,这个提示无论重复多少次,都有人看不见 再次声明:本人从无判断股价的能力,我持有的任何个股腰斩乃至跌成0都不奇怪。

请记住,你是成年人,无论旁人说的有道理或没道理,都只能是你为你的决策负责,其他人没有权力也没有义务为你的钱包负责。

而且,同时还要再次强调:老唐有持续的图书版税和公众号收入,可以三五年甚至更长时间,丝毫不关心股市的市值涨涨跌跌。

你是不是也有持续的现金流,保证自己不会在短期内被迫卖出股票?这只有你知道,也只能你决策。切记切记

再次声明:本人从无判断股价的能力,我持有的任何个股腰斩乃至跌成0都不奇怪。

请记住,你是成年人,无论旁人说的有道理或没道理,都只能是你为你的决策负责,其他人没有权力也没有义务为你的钱包负责。

而且,同时还要再次强调:老唐有持续的图书版税和公众号收入,可以三五年甚至更长时间,丝毫不关心股市的市值涨涨跌跌。

你是不是也有持续的现金流,保证自己不会在短期内被迫卖出股票?这只有你知道,也只能你决策。切记切记 说到公众号和图书版税收入,我今天回顾账户的时候忽然发现,去年春节高点至今,老唐居然依靠股市,成功地将书房开设6年多以来的公众号及卖书所得的全部税后收入(包括版税、赞赏、付费、广告),赔了个干干净净。

哈哈,这条新信息,或许能让长期潜水在书房,以踩踏老唐为乐的部分若智,开心好几天吧?

说到公众号和图书版税收入,我今天回顾账户的时候忽然发现,去年春节高点至今,老唐居然依靠股市,成功地将书房开设6年多以来的公众号及卖书所得的全部税后收入(包括版税、赞赏、付费、广告),赔了个干干净净。

哈哈,这条新信息,或许能让长期潜水在书房,以踩踏老唐为乐的部分若智,开心好几天吧? 说到踩踏,巧了,今天早上书房小圈子的致股东信陪读帖走到1998年,正巧也是谈这个问题的,应该有点价值。

说到踩踏,巧了,今天早上书房小圈子的致股东信陪读帖走到1998年,正巧也是谈这个问题的,应该有点价值。

Good morning,朋友们早上好。今天开始进入1998年致股东信。谈这封发表于1999年3月的致股东信之前,我觉得有必要大致闲聊一点背景资料。

正如我前几天回复黑牛提问时分享的数据,巴菲特以及跟随他老人家的投资者的人生巅峰时段,是1975年末至1998年末。

这二十三年时间里,任何一个在1975年末拿1万美元投资伯克希尔股票的投资者,什么也不需要做,到1998年会变成1842万多美元,妥妥地进入巨富行列。

巧了,本周二《华尔街日报》有篇文章,题目就叫《手握200万美元后,在美国退休是什么体验?》,里面谈到现在的物价水平,在美国想过上舒适富足的退休生活,年支出大约需要10至15万美元,所以大致需要有200万以上的金融资产(主要指存款和股票)才能保障这种体面。

从这篇最新的媒体文章里,你可以感受24年前手头有1842万美元是一种什么感觉。带来这个财富增长的,是同期伯克希尔股价从38美元/股,变成7万美元/股,涨了1841倍有余,折合长达23年年化收益率约38.7%。

(如果持有至今天,已经变成约1.1亿美元。但1998年至今的24年,年化收益率只折合约7.8%,略高于同期Sp500指数回报率。也正因为此,将1975~2022年整体收益率拉低至约22%。原因我在《巴芒演义》里谈过了,此处略过不提)。

在1975~1998年的23年、几乎一代人的视线里,伯克希尔就是一个送钱的bug,只会涨,不会跌。如果期间有下跌,那也是为了继续大幅上涨而做的蓄力。那种感觉可能比前几年许多人对“京沪(房价)永远涨”的信心还强大。

这种时刻,市场上毫无疑问是崇拜占主流(巴神也当得起这种崇拜),举个例子:1998年10月12日,《福布斯》杂志采访奥马哈一位慈善家罗伯特·索纳时,这位“唢呐”先生起了个高调,他说了这么一段令人印象深刻的话:

“在我的生命中,最重要的是上帝、沃伦·巴菲特和我的妻子。但是,对前面两位的重要性,我不太确定顺序。”

在一个以基督教、天主教为信仰的国家里,说不知道巴菲特和上帝谁更重要,这可能已经触及崇拜程度的顶峰了。

为什么他会这么说呢?因为这位“唢呐”先生,是巴菲特的早期投资者(早期的意思是合伙基金时代就投钱的奥马哈人),他的财富,以及忙碌的四处捐款的人生,完全是以巴菲特的努力为基石的,自己只做过一个选择(他在五十年代末投了1.9万美元给巴菲特),然后就休闲享受了。

也正是在这篇报道里,《福布斯》杂志再次将巴菲特定义为“美国资本主义的民族英雄”。之所以说再次,是因为1997年7月28日,《福布斯》杂志已经在一篇报道里给巴菲特戴上了这顶帽子。

这种崇拜不仅限于普通人,在更小的巨富圈子里,这种崇拜来的更早。在迪士尼前总裁迈克尔·伊思纳写的一本书里,还记载了1994年太阳谷峰会上,好莱坞梦工厂三巨头之一大卫·格芬当众跪拜巴菲特的场景(三巨头另外两个是斯皮尔伯格和卡森伯格)。

伊思纳写到:【大卫·格芬刚一走进房间就发现并认出了巴菲特。他大踏步走了过来,并立刻跪倒在地,向巴菲特屈膝跪拜。“哦,我的上帝”,他说,“我正匍匐在上帝脚下”。巴菲特对此好像感觉很有趣,但一句话也没有说。】

巴菲特在商业领域的出名时间比较早一些,而美国普通老百姓及其他国家的人,知道巴菲特,主要是90年代后期大量关于巴菲特的书籍面世才逐步铺开的。

关于巴菲特的第一本专著,是罗伯特·哈格斯特朗的《巴菲特之道》,出版于1994年,这是哈格斯特朗的处女作,一炮打响,成为一本畅销世界的经典书籍,目前最新的中文版是杨天南翻译的《巴菲特之道(第三版)》。

这位哈哥1999年出版了他的第二本巴菲特专著,名叫《巴菲特的投资组合》,又是一本畅销世界的经典书籍,哈哥牛叉;哈哥2001年又出了一本《巴菲特的新主张》,照样畅销全球,哈哈,哈哥更牛叉。

但真正将巴菲特送上神坛的书籍,是1997年末出版的,今天大家还在经常阅读的,劳伦斯·坎宁安教授写的《沃伦·巴菲特如是说:美国投资者和企业管理人士的教科书》,这本书来到中国后,译名为《巴菲特致股东信:投资者和公司高管教程》,目前最新译本是杨天南翻译的原书第四版。

其他关于巴菲特的专著,我记忆里见过一张照片,是几张台面摆开,合计七十多本。可惜早上我没翻到照片原图。

聊这些,是让朋友们记住巴菲特此刻的影响力和受到的崇敬。因为,很快,巴菲特就要被骂成骗子、堕落天使、应该给股东道歉、幸亏我的钱没有交给巴菲特管理……

网络键盘侠的脏话不计,正规大媒体的质疑也不少。

其中被人们记住的,最有名的是《纽约时报》1999年12月25日的报道《30年的传说失去了光泽》,和1999年12月27日的封面人物文章《沃伦,你怎么了?》等名篇。

但其实被历史遗忘的还有各大报纸的《巴菲特是不是已经失踪?》、《巴菲特是否就此出局?》……等类似标题的文章。

至于内文捎带损几句巴神的就更是数不胜数了。比如《时代周刊》1999年10月25日文章《伯克希尔的巴菲特进行时》一文里就说“这也许是一个任何人都比巴菲特聪明的年代”……

所以,你即将读到的这封致股东信,是巴菲特1999年初浑然无知地、坐在一个即将燃烧的神坛上写的,价值比其他时间的致股东信更大一些……

你看,哪怕是巴神,一样承受跌宕起伏的神坛到谩骂的过程,何况老唐这种小人物了。

上面帖子里提到的回复黑牛的原帖,因为书房的朋友没看过,我截过来协助理解。

这是10月17日上午,我分享微软三号人物给巴菲特写信,帮巴菲特分析微软的竞争优势并建议巴菲特投资微软的故事之后,黑牛的提问及我给的回复帖。

评审小组于10月7日至10月13日之间评审稿件106份,并从中选出优秀作品6份,它们分别是:

10月14日及之后的投稿合计96份,尚在审阅中,在此期间投稿的朋友,无需询问结果,下周实盘周记里会披露的 读后感链接请发给shufangtougao@163.com ,10月31日之前投稿有效。入选作者可以在以下两种奖品中任选其一:

①加入书房小圈子;②加老唐私人微信。为方便已经在圈内且已经是老唐微信好友的朋友参与,特别设定奖品可以转送。

周六同口径除皮净重82.8kg(175cm),环比上升0.2kg

读后感链接请发给shufangtougao@163.com ,10月31日之前投稿有效。入选作者可以在以下两种奖品中任选其一:

①加入书房小圈子;②加老唐私人微信。为方便已经在圈内且已经是老唐微信好友的朋友参与,特别设定奖品可以转送。

周六同口径除皮净重82.8kg(175cm),环比上升0.2kg 祝朋友们周末愉快,天天开心

祝朋友们周末愉快,天天开心

)。所以,我们聊点其次重要的事情。

)。所以,我们聊点其次重要的事情。

,而是说,要求反思的质疑,大部分是跟着股价波动涌来的,不值得重视。

,而是说,要求反思的质疑,大部分是跟着股价波动涌来的,不值得重视。